来源:《看壹周·苏州广播电视报》2021年5月14日 A03:人间

这个美国老头诠释了什么叫“热爱”

40年淘10万件“宝贝”,构建他心中的“美丽中国”

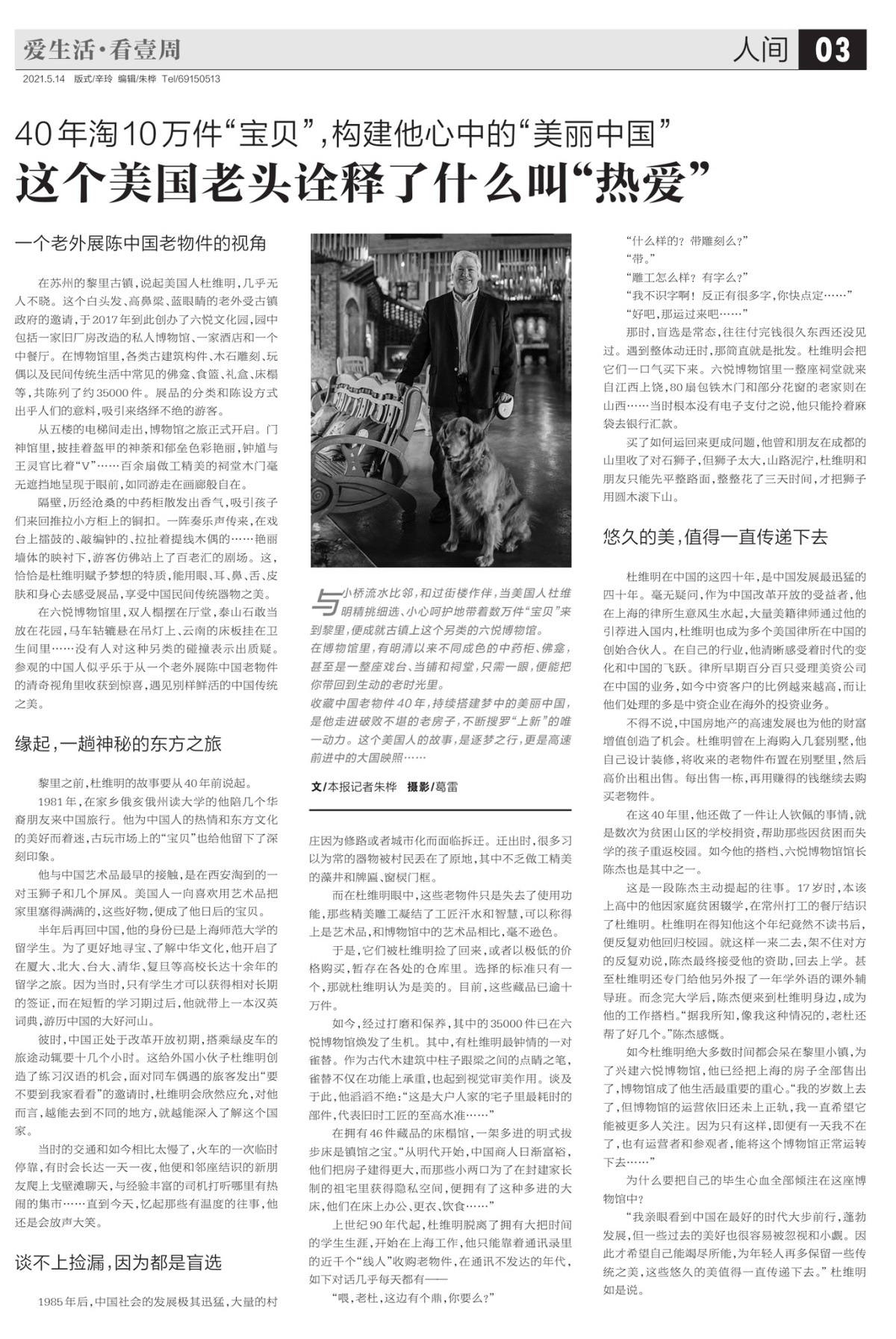

与小桥流水比邻,和过街楼作伴,当美国人杜维明精挑细选、小心呵护地带着数万件“宝贝”来到黎里,便成就古镇上这个另类的六悦博物馆。在博物馆里,有明清以来不同成色的中药柜、佛龛,甚至是一整座戏台、当铺和祠堂,只需一眼,便能把你带回到生动的老时光里。

收藏中国老物件40年,持续搭建梦中的美丽中国,是他走进破败不堪的老房子,不断搜罗“上新”的唯一动力。这个美国人的故事,是逐梦之行,更是高速前进中的大国映照……

文/本报记者 毛毛 摄影/葛雷

一个老外展陈中国老物件的视角

在苏州的黎里古镇,说起美国人杜维明,几乎无人不晓。这个白头发、高鼻梁、蓝眼睛的老外受古镇政府的邀请,于2017年到此创办了六悦文化园,园中包括一家旧厂房改造的私人博物馆、一家酒店和一个中餐厅。在博物馆里,各类古建筑构件、木石雕刻、玩偶以及民间传统生活中常见的佛龛、食篮、礼盒、床榻等,共陈列了约35000件。展品的分类和陈设方式出乎人们的意料,吸引来络绎不绝的游客。

从五楼的电梯间走出,博物馆之旅正式开启。门神馆里,披挂着盔甲的神荼和郁垒色彩艳丽,钟馗与王灵官比着“V”……百余扇做工精美的祠堂木门毫无遮挡地呈现于眼前,如同游走在画廊般自在。

隔壁,历经沧桑的中药柜散发出香气,吸引孩子们来回推拉小方柜上的铜扣。一阵奏乐声传来,在戏台上擂鼓的、敲编钟的、拉扯着提线木偶的……艳丽墙体的映衬下,游客仿佛站上了百老汇的剧场。这,恰恰是杜维明赋予梦想的特质,能用眼、耳、鼻、舌、皮肤和身心去感受展品,享受中国民间传统器物之美。

在六悦博物馆里,双人榻摆在厅堂,泰山石敢当放在花园,马车轱辘悬在吊灯上、云南的床板挂在卫生间里……没有人对这种另类的碰撞表示出质疑。参观的中国人似乎乐于从一个老外展陈中国老物件的清奇视角里收获到惊喜,遇见别样鲜活的中国传统之美。

缘起,一趟神秘的东方之旅

黎里之前,杜维明的故事要从40年前说起。

1981年,在家乡俄亥俄州读大学的他陪几个华裔朋友来中国旅行。他为中国人的热情和东方文化的美好而着迷,古玩市场上的“宝贝”也给他留下了深刻印象。

他与中国艺术品最早的接触,是在西安淘到的一对玉狮子和几个屏风。美国人一向喜欢用艺术品把家里塞得满满的,这些好物,便成了他日后的宝贝。

半年后再回中国,他的身份已是上海师范大学的留学生。为了更好地寻宝、了解中华文化,他开启了在厦大、北大、台大、清华、复旦等高校长达十余年的留学之旅。因为当时,只有学生才可以获得相对长期的签证,而在短暂的学习期过后,他就带上一本汉英词典,游历中国的大好河山。

彼时,中国正处于改革开放初期,搭乘绿皮车的旅途动辄要十几个小时。这给外国小伙子杜维明创造了练习汉语的机会,面对同车偶遇的旅客发出“要不要到我家看看”的邀请时,杜维明会欣然应允,对他而言,越能去到不同的地方,就越能深入了解这个国家。

当时的交通和如今相比太慢了,火车的一次临时停靠,有时会长达一天一夜,他便和邻座结识的新朋友爬上戈壁滩聊天,与经验丰富的司机打听哪里有热闹的集市……直到今天,忆起那些有温度的往事,他还是会放声大笑。

谈不上捡漏,因为都是盲选

1985年后,中国社会的发展极其迅猛,大量的村庄因为修路或者城市化而面临拆迁。迁出时,很多习以为常的器物被村民丢在了原地,其中不乏做工精美的藻井和牌匾、窗棂门框。

而在杜维明眼中,这些老物件只是失去了使用功能,那些精美雕工凝结了工匠汗水和智慧,可以称得上是艺术品,和博物馆中的艺术品相比,毫不逊色。

于是,它们被杜维明捡了回来,或者以极低的价格购买,暂存在各处的仓库里。选择的标准只有一个,那就杜维明认为是美的。目前,这些藏品已逾十万件。

如今,经过打磨和保养,其中的35000件已在六悦博物馆焕发了生机。其中,有杜维明最钟情的一对雀替。作为古代木建筑中柱子跟梁之间的点睛之笔,雀替不仅在功能上承重,也起到视觉审美作用。谈及于此,他滔滔不绝:“这是大户人家的宅子里最耗时的部件,代表旧时工匠的至高水准……”

在拥有46件藏品的床榻馆,一架多进的明式拔步床是镇馆之宝。“从明代开始,中国商人日渐富裕,他们把房子建得更大,而那些小两口为了在封建家长制的祖宅里获得隐私空间,便拥有了这种多进的大床,他们在床上办公、更衣、饮食……”

上世纪90年代起,杜维明脱离了拥有大把时间的学生生涯,开始在上海工作,他只能靠着通讯录里的近千个“线人”收购老物件,在通讯不发达的年代,如下对话几乎每天都有——

“喂,老杜,这边有个鼎,你要么?”

“什么样的?带雕刻么?”

“带。”

“雕工怎么样?有字么?”

“我不识字啊!反正有很多字,你快点定……”

“好吧,那运过来吧……”

那时,盲选是常态,往往付完钱很久东西还没见过。遇到整体动迁时,那简直就是批发。杜维明会把它们一口气买下来。六悦博物馆里一整座祠堂就来自江西上饶,80扇包铁木门和部分花窗的老家则在山西……当时根本没有电子支付之说,他只能拎着麻袋去银行汇款。

买了如何运回来更成问题,他曾和朋友在成都的山里收了对石狮子,但狮子太大,山路泥泞,杜维明和朋友只能先平整路面,整整花了三天时间,才把狮子用圆木滚下山。

悠久的美,值得一直传递下去

杜维明在中国的这四十年,是中国发展最迅猛的四十年。毫无疑问,作为中国改革开放的受益者,他在上海的律所生意风生水起,大量美籍律师通过他的引荐进入国内,杜维明也成为多个美国律所在中国的创始合伙人。在自己的行业,他清晰感受着时代的变化和中国的飞跃。律所早期百分百只受理美资公司在中国的业务,如今中资客户的比例越来越高,而让他们处理的多是中资企业在海外的投资业务。

不得不说,中国房地产的高速发展也为他的财富增值创造了机会。杜维明曾在上海购入几套别墅,他自己设计装修,将收来的老物件布置在别墅里,然后高价出租出售。每出售一栋,再用赚得的钱继续去购买老物件。

在这40年里,他还做了一件让人钦佩的事情,就是数次为贫困山区的学校捐资,帮助那些因贫困而失学的孩子重返校园。如今他的搭档、六悦博物馆馆长陈杰也是其中之一。

这是一段陈杰主动提起的往事。17岁时,本该上高中的他因家庭贫困辍学,在常州打工的餐厅结识了杜维明。杜维明在得知他这个年纪竟然不读书后,便反复劝他回归校园。就这样一来二去,架不住对方的反复劝说,陈杰最终接受他的资助,回去上学。甚至杜维明还专门给他另外报了一年学外语的课外辅导班。而念完大学后,陈杰便来到杜维明身边,成为他的工作搭档。“据我所知,像我这种情况的,老杜还帮了好几个。”陈杰感慨。

如今杜维明绝大多数时间都会呆在黎里小镇,为了兴建六悦博物馆,他已经把上海的房子全部售出了,博物馆成了他生活最重要的重心。“我的岁数上去了,但博物馆的运营依旧还未上正轨,我一直希望它能被更多人关注。因为只有这样,即便有一天我不在了,也有运营者和参观者,能将这个博物馆正常运转下去……”

为什么要把自己的毕生心血全部倾注在这座博物馆中?

“我亲眼看到中国在最好的时代大步前行,蓬勃发展,但一些过去的美好也很容易被忽视和小觑。因此才希望自己能竭尽所能,为年轻人再多保留一些传统之美,这些悠久的美值得一直传递下去。”杜维明如是说。

扫描下方二维码

查看《看壹周》原文报道

↓ ↓ ↓

《看壹周·苏州广播电视报》

是苏州广播电视报社的明星产品

3月看壹周的记者来到六悦博物馆进行拍摄

并采访了六悦博物馆创办人杜维明先生

六悦博物馆

Six Arts Museum

看壹周的记者通过这次采访参观

身临其境,近距离地感受六悦的魅力

在与创办人杜先生的交谈中

也对六悦背后的故事有了更多了解

六悦博物馆

Six Arts Museum

这次用整个版面讲述了

六悦博物馆创办人杜维明先生与他花了近40年

收藏的10万多件“宝贝”之间的故事

相信通过这次《看壹周》的报道

能够有更多人了解杜先生的这份“中国爱”

六悦博物馆

Six Arts Museum